2025/07/30

先週に続いて大平台の温泉開発史についてのお話です→大平台の「温泉」の話 前編

念願の源泉を掘り当て、歓喜に包まれた大平台でしたが、すぐには使用許可がおりませんでした。

前回でも触れたように、付近の源泉から110mほどしかなく、その影響がないかを確認し、もしも影響があれば埋め戻さなくてはなりません。

そのため約半年の間、影響がないか調査が行われ、その間付近の源泉の持ち主からの抗議もありましたが、昭和25年5月11日に使用許可がおりて、ようやく源泉が「使えるように」なりました。

ところが、源泉を掘り当てた場所は、大平台から2キロ以上も離れた宮ノ下でした。その距離を「温度を落とさず」にお湯を引いてこなければいけません。

ルートは箱根登山鉄道と交渉を行い、電車の軌道沿いを借りられることとなりました。

軌道近くを通る引湯管 左:引湯工事直後 右:現在

当初、引湯工事は業者による工事を予定していましたが、どの業者も問題の「温泉の温度」を明確にしませんでした。

そのため、大平台住人が協議を重ねた結果、「お金をかけて何度のお湯が来るかわからないなら、自分たちでやろう」ということになり、土木業者に頼らずに工事を行うことになりました。

当時の大平台には、土木関係者が配管業者1人と大工3人のみでした。

そこで、工事の設計書を箱根登山鉄道の「間瀬健一 事業部長」にお願いしました。

間瀬氏は、温泉掘削時の土地の測量や、前述の軌道用地の借り受け時の口添えなど終始尽力を頂きました。

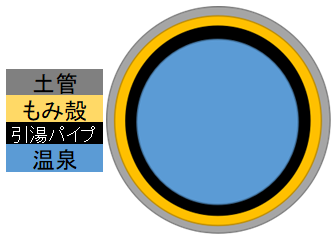

引湯管は、仙石原の施設を参考に土管の中に引湯パイプを通し、その土管とパイプの間にもみ殻を入れ保温性を高めることにしました。

引湯管イメージ

こうして、昭和26年2月1日に工事を開始。労働者と、大平台住民100人余りが交代で作業にあたり、豪雨や一部設計の変更がありながらも、作業は順調に進み、住民の努力が実り昭和26年6月20日に完成しました。

6月21日には送湯試験を行い、無事に「温泉」が大平台に到着し、問題だった温度も、源泉からわずか3℃低い「73℃」でした。

その後、共同浴場「姫の湯」の竣工や大平荘(神奈川県職員保養所:廃館)への引湯を皮切りに温泉旅館の開業や保養所が開所し、現在の大平台温泉が出来上がりました。

左:現在の姫の湯 右:姫の湯の一角には引湯30周年を記念して建てられた石碑がおかれている

(参考:大平台温泉開発誌)

おわり